리뷰:『한국학의 현재와 미래』-인공지능은 국가를 필요로 하는가?

- 한국연구원

- 2025년 8월 8일

- 2분 분량

기술은 기본적으로 ‘경계‘를 거부한다. 직조기는 생산성 향상을 가져와 지배의 구조를 해체했고, 자동차는 모빌리티를 동반해 지리적 경계를 허물었다. 방송은 국경을 넘어 문화를 이식하고 혼종성을 가져왔다. 해체의 정점은 정보통신 기술이다. 정보화는 국가, 민족, 종교, 전통 등 인간이 만든 고전적 정체성을 여지 없이 흐트러트렸다.

컴퓨팅은 ‘탈구(dislocate)의 기제’이다. 물질에서 정보를 뽑아내 탈물질화하여 사물의 관계를 바꾸고, 인터넷은 정보를 재조직해 국가를 대체하는 상상 연합을 만들었다. SNS는 전통적 공동 체인 학연, 지연, 사회 관계 등을 해체해 주제 중심의 온디멘드 모임으로 사회 관계를 변화시켰다. 클라우드는 소유와 존재라는 아주 긴밀한 연결도 끊어버렸다. 내 것인데 내 손안에 없다. 그래도 불안하지 않다.

탈영토화, 탈국가성, 탈물질화 등 정보화는 모든 관계의 ‘이탈’을 촉진한다. 대신 작게 나뉘어지고 흐르는 정보객체들은 일시적으로 조합되어 현실에 잠깐 나타나고 곧 사라진다. 이제 찰나성 과 혼종성이 시대 정신이 된다.

인공지능은 경계 해체의 끝판왕이다. AI에게 국적은 무의미하다. 인류의 텍스트를 통째로 갈아 넣어 만든 파운데이션 모델은 국적에서 자유롭다. 이 과정에서 언어 역시 위상을 잃는다. 데이터의 훈련으로 만들어진 의미 벡터나 토큰간의 관계는 발터 베냐민이 이야기한 ‘중간어’에 해당 한다. 수사와 표현을 가로지르는 의미들이 직접 소통되는 시대이다. 인간 경계도 허물어진다. 사회적으로 의미 있는 단위 였던 ‘개인’은 이제 데이터의 묶음 정도로 격하된다. 알고리즘이 읽어 내는 당신, 즉 정밀한 타자 인식은 자기 의식을 무력화하고 자유의지를 의심케 한다. 언어, 문화, 종교 역시 맥을 잇고 있지만 인공지능의 필요에 따라 잠시 등장하는 임시 맥락(instant context)일 뿐이다.

한국학은 지역학이다. 지역을 이룬 사람들, 문화들, 역사와 사회를 분석하여 지역의 정체성을 고민한다. 이 과정에서 틔기를 덜어내고 순수한 성분을 솥과내며 임시적인 것들을 지워내고 지속되는 무언가를 찾는다. 이는 인공지능과 정반대의 노력이다. 하지만 해체를 촉발하는 새 기술은 묘한 방향으로 흘러간다. 해체는 지금 새로운 방식의 덩어리 짓기 현상으로 나타난다.

도널드 트럼프, 미국 대통령. 그는 기술 시대에 정체성 복원 마케팅을 벌이고 있다. ‘Make America Great Again’은 욕망과 공포로 엮은 국가주의이다. 백인 중하층에게 ‘당신이 느끼는 이 상실감, 그건 다 이민자와 글로벌리즘 때문이야. 다시 ‘국가‘를 중심에 놓자’고 웅변한다. 신자유주의라는게 있었냐는 듯 정서 캠페인 중이다. 내가 궁금한 건 그가 지키려는 게 무엇인가? 이다. 미국(국가)인가? 유권자(시민)인가? 투표로 생기는 패권(권력)인가? 국면 전환을 위한 현상 주도력(정치)인가? 영원에 집착(불멸)인가? 이에 따라 재구성의 방식과 이해는 달라질 듯 하다. 어쨌든 트럼프 덕에 국가라는 단위는 어느때 보다 중요해졌다.

요즘 소버린AI가 화두이다. 국가별로 인공지능을 구축해야 한다는 기조이다. 소버린AI 옹호론자들은 ‘만약 미국이 지피티를 끊어버린다면’을 걱정한다. 엔비디아의 젠슨 황은 소버린AI의 옹호론자이다.

“지능은 빌려 쓸 수 없습니다. 지능이 무엇인가요? 국가에 대한 경험, 규범, 사람들의 지식과 역 사, 문화와 상식 그리고 가치입니다. 이런 지능은 절대로 빌려 쓸 수 없습니다.

because you cannot afford outsource intelligence. The intelligence of your country, and code, beds, and people’s knowledge, history culture, common senses and values that is the definition of intelligence that intelligence cannot be outsourced” -

VivaTech 2025 Jansen Hwang.

소버린AI는 한국학의 주요 연구주제라 생각한다. 국가의 지능을 어떻게 정의할 것인가? 우리 는 누구이고 정체성을 정의하는 방법은 무엇인가? 고정성과 유연성, 지속성과 일시성을 어떻게 규정할 것인가? 이는 기술자들이 판단할 문제가 아니다.

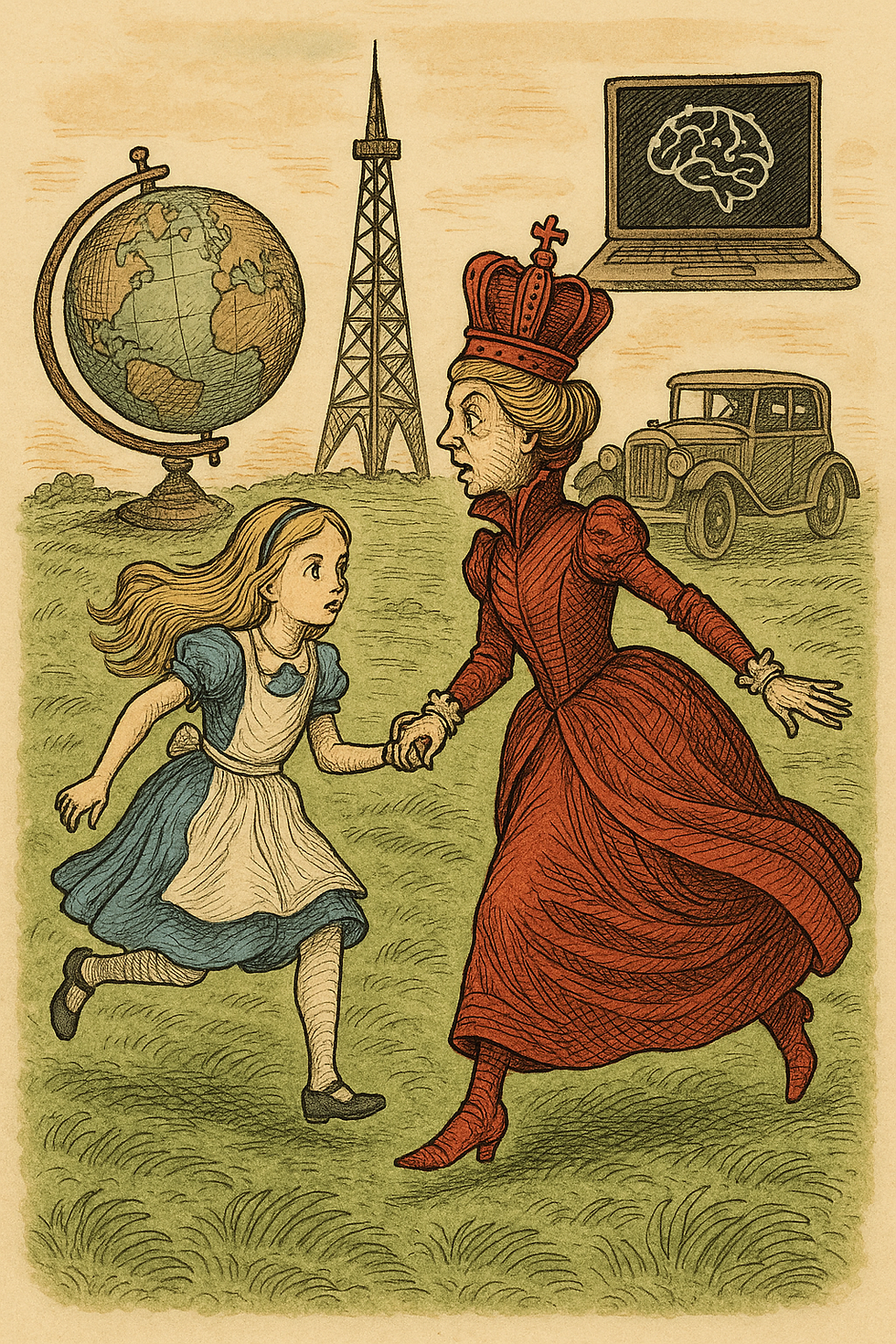

기술과 사회가 서로 줄다리기를 하는 가운데, 한국학은 여유로워 보인다. 아직 옛 땅에 머무는 느낌이다. 이는 학문 주제와 연구방법이 가지는 한계일지 모른다. 택할 수 있는 옵션은 단 하나인 듯 하다. 루이스 캐럴의 ‘거울 나라의 앨리스’에는 Red Queen Race라는 대목이 있다.

앨리스가 레드 퀸(붉은 여왕)과 손을 잡고 전속력으로 달립니다.

숨을 헐떡이며 말하죠: “우리가 이렇게 빨리 뛰었는데, 아무 데도 안 왔어요!”

레드 퀸이 대답합니다:

“여기서는 같은 자리에 있으려면 최대한 빠르게 뛰어야 해. 어딘가 가고 싶다면, 그보다 두 배는 빨리 뛰어야 하고.”

그냥 달려야 한다.

댓글