자살공화국의 민낯, 내몰린 삶과 단절된 죽음 / 강부원

- 한국연구원

- Nov 16, 2025

- 4 min read

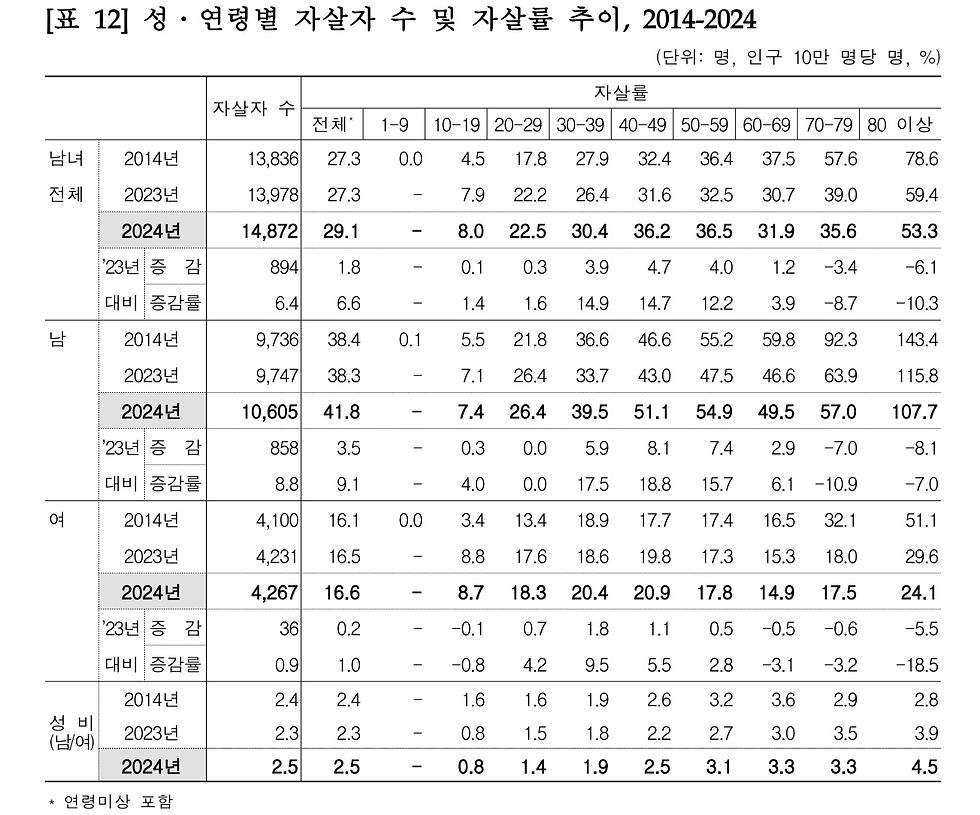

최근 보건복지부와 통계청이 공동 발표한 ‘2024년 자살률 통계’는 한국 사회가 여전히 ‘자살공화국’이라는 뼈아픈 사실을 확인시켜 준다. 지난해 우리나라의 자살률은 인구 10만 명당 29.1명, 총 14,872명으로 집계됐다. 하루 평균 40명 이상이 스스로 생을 마감한 셈이며, 이는 OECD 평균(10.8명)의 세 배에 가까운 수치다. 매일 버스 한 대를 가득 채울 만큼 숫자의 생명이 자살을 통해 사라지고 있다는 사실은 우리 공동체가 마주한 비극적인 현실이다.

연령별 통계는 더욱 충격적이다. 30대의 자살률은 전년보다 14.9% 증가했고, 40대는 14.7%, 50대는 12.2% 늘어났다. 30대에서 50대까지는 한 사회를 견인하고 지탱하는 가장 중추적인 세대이다. ‘일해야 할 나이’, ‘가정을 지켜야 할 나이’에 속하는 이들 중 가장 많은 수의 사망자가 자살을 선택해 목숨을 끊는다는 점은 우리 사회가 무언가 고장났다는 사실을 보여준다. 정규직과 비정규직의 격차, 부동산 폭등과 빚의 사슬, 돌봄의 부재와 가족의 해체가 겹치면서, 그들의 삶은 균열이 발생하고 구렁텅이로 미끄러졌다.

10대와 20대의 자살률 역시 큰 폭으로 증가했다. 10대의 경우 2014년 4.5명이던 것이 8명으로 늘었다. 20대의 경우에는 10년 전에는 17.8명이던 것이 22.5명이 됐다. 가장 활력 있고 가능성이 충만해야 할 세대에서 스스로를 죽음으로 내모는 사례가 가장 많다는 사실은 단순한 수치로만 환원해 생각할 게 아니라 집단적 파탄의 징후로 봐야할 정도로 심각하다. 젊음을 상징하는 세대에서도 자살이 사망의 제1원인으로 손꼽힌다는 아이러니는 한국 사회의 구조적 모순을 적나라하게 드러낸다.

지금 우리나라는 ‘청년의 좌절’과 ‘중년의 몰락’이 동시적으로 진행되고 있다. 인생의 첫걸음을 내딛기 시작한 청소년, 사회에 갓 진입해 미래를 꿈꾸는 청년, 가족과 생계를 책임지는 중년이 한결같이 ‘죽음을 통한 탈출’을 선택하고 있다는 사실은 자살이 결코 개인의 비극으로만 환원될 수 없음을 말해준다.

80세 이상 노인의 자살률은 107.7명(남성 기준)으로 모든 연령대 중 압도적으로 가장 높다. 오래 살았다는 사실이 곧 삶의 고통을 더 이상 견디지 못할 때가 되었다는 것을 증명하는 사회라는 점은 비참하다. 늙는다는 것이 고독과 생계의 벼랑으로 내몰리는 운명에 처하게 된다는 사실을 의미하는 현실이 너무나 참혹하다. 노년층의 높은 자살률은 우리 사회에서 나이듦의 의미가 보람된 퇴장을 뜻하는 것이 아니며, 약해지고 초라해져 더 이상 버티기 어려운 때가 되었음을 말해준다. 우리 사회는 노년층의 벌거벗은 삶을 끝까지 돌보지 않고 방치해 왔다. 노인 자살률 107.7이라는 기록적인 수치는 막다른 길에 들어서 퇴로를 찾지 못하고 낭떠러지 위에 올라설 수밖에 없는 노인들을 외면한 부끄러운 침묵의 숫자다.

성별에 따른 자살률을 살펴보면 남성들이 여성에 비해 자살에 특히 취약하다는 점을 알 수 있다. 남성의 자살률은 41.8명, 여성은 16.6명으로 그 격차는 2.5배에 이른다. 사회적 역할, 가족 부양의 짐, 실패에 대한 낙인과 고립은 특히 남성들에게 가혹하다. 80대 이상 노인의 성별 자살률의 차이에서 남성의 자살률 107.7은 여성의 자살률 24.1보다 4배 이상 높다는 점을 특별히 눈여겨볼 필요가 있다. 노년 남성일수록 사회적 고립과 가족으로부터의 방기, 경제력 상실의 문제를 극복하기 쉽지 않으며, 자살을 선택함으로써 그 고비를 넘어서려 한다는 점을 확인할 수 있다.

10대를 제외하고는 남성에 비해 여성의 자살률이 전 세대에 걸쳐 낮은 편이긴 하지만 그렇다고 한국 여성의 자살 위험이 특별히 개선된 것도 아니다. 한국 남성이 워낙 자살 위험에 취약한 것일뿐 한국 여성의 자살률은 다른 나라에 비해 상당히 높다. 특히 20대 여성들의 자살률 상승이 눈에 띈다. 이들이 겪는 좌절과 고통은 미래의 희망을 빼앗긴 세대의 불안과 맞닿아 있다. ‘헬조선’과 ‘현시창’이라는 자조 섞인 말이 인터넷을 떠돌던 그 시절의 젊은이들이 이제 실제로 삶의 문을 스스로 닫고 있다. 한국의 높은 자살률은 단순한 사회현상이 아니라 시대적 참사라 불러야한다.

2024년 자살률 통계의 가장 큰 특징은 30대와 40대에서 큰 폭으로 올랐다는 점이다. 전년 대비 증가율이 각각 14.9%, 14.7%에 달했다. 이는 생애 전환기의 불안, 고용 불안정, 채무, 이혼 등 개인이 감당하기 어려운 사회경제적 압력이 집중적으로 작용했음을 보여준다. 한국 사회는 여전히 성취와 경쟁을 삶의 기본 윤리로 강요하면서도 그 압박에 무너진 이들을 보호할 최소한의 안전장치조차 마련하지 못했다. 이로써 ‘죽음으로 도망치는 삶’이 하나의 사회적 경로로 굳어졌다.

더욱 참혹한 것은 자살이 계급적이고 젠더적인 불균형의 그림자를 짙게 드리운다는 점이다. 2024년 남성의 자살률은 여성의 2.5배에 달했고, 특히 50대 이후 중장년 남성들의 자살이 눈에 띄게 많았다. 이는 생계를 책임지는 전통적 성 역할과 노동시장의 잔혹한 구조가 한 개인의 삶을 어떻게 파괴하는지를 보여준다. 경제적 무능력을 이유로 가정과 사회에서 동시적으로 밀려난 남성들이 주로 자살의 문턱을 밟게 된다.

물론 여성의 자살은 절대적 수치로만 보자면 남성에 비해 상대적으로 낮다. 하지만 여성이 경험하는 경제적 취약성의 문제는 한국 사회의 고질적인 문제이기도 하고, 가족 해체에 따라 갑작스럽게 사회에 내던져지는 현실이나 혈연 공동체에서 추방돼 외톨이가 되는 사정은 남성에 비해 오히려 더 가혹한 편이다. 곤경에 처했을 때 죽음을 택하기 보다 극복하려는 의지가 강하고 여성들끼리의 정서적 유대 덕분에 자살 위험에서 겨우 벗어나고 있다고 보아야 한다. 그러므로 다른 나라에 비해 상대적으로 높은 여성의 자살률 역시 사회적 관계의 파탄과 돌봄의 부재라는 우리 사회의 가장 어둡고 고통스러운 측면을 드러낸다는 점을 이해해야 한다. 결국 한국의 자살은 성별 · 세대 · 계급의 교차점에서 발생하는 ‘사회적 죽음’이라 할 수 있다.

그러나 자살을 통한 죽음들은 공적 애도의 대상이 되지 못한다. 천정환이 <자살론>(문학동네, 2013)에서 이야기했듯, 자살은 언제나 ‘고통과 해석 사이’에 놓여있다. 우리는 타인의 고통을 충분히 해석하지 못한 채, ‘나약함’이나 ‘개인적 실패’로 환원하는 사회적 통념에 의존한다. 그 결과 자살은 공동체적 성찰의 문제가 되지 못하고 끊임없이 반복되는 통계치로만 귀결된다. 이 비극적 반복은 곧 한국 사회가 애도하는 법을 잃어버렸음을 뜻한다. 애도가 결핍된 사회에서 죽음은 단절된 사건으로만 남고 그 사건은 곧 다른 죽음을 재촉한다.

자살은 단순히 한 개인의 극단적 선택이 아니라, 윤리적 개인-사적 관계-사회적 상황이 얽혀 파탄에 이른 관계적 사건이다. 다시 말해 자살은 사회와 문화의 병리적 증상이 개별 삶의 심연에 각인된 순간이다. 자살은 우리 시대의 공동 기억에 새겨지는 ‘애도 불가능한 죽음’이다. 그러나 한국 사회는 이 비극 앞에서 충분한 애도와 성찰을 허락하지 않는다. 우리는 여전히 타인의 자살을 통계로만 소비하거나, 자극적인 보도로만 소모한다. 애도는 생략되고, 성찰은 지연된다.

우리는 하루 빨리 ‘자살공화국’의 현실을 직시하고 성찰해야 한다. 하루 40명이 목숨을 버리는 사회는 정상적인 사회가 아니다. 고통을 이기지 못해 무너진 개인들을 향해 “견디라”는 도덕적 훈계만을 반복한다면, 우리는 앞으로도 윤리적 파산 상태에서 벗어날 수 없다. 자살은 결코 개인의 문제가 아니다. 그것은 우리 사회의 구조적 모순, 공동체적 무관심, 진심 어린 애도의 부재가 낳은 총체적 비극이다.

자살한 이들의 죽음 하나하나에 깃든 고통을 성찰하고, 공동체가 함께 애도하는 분위기를 조성해야 한다. 국가 정책의 개입과 제도적 안전망의 확충은 당연히 필요하다. 그러나 더 근본적으로는 자살을 단순히 막아야 할 사건으로만 보지 않고, 그것을 통해 우리 사회의 윤리적 지형과 문화적 상상력을 재구성해야 한다. 자살을 통해 드러나는 ‘삶의 불가능성’을 외면하지 않고, 그것을 우리 시대의 비극적 징후로서 직시할 때에만 우리는 더 이상의 무참한 자살들을 막을 수 있을 것이다.

자살자 통계의 숫자 뒤에 가려진 인간의 얼굴들을 기억해야 한다. 그들은 모두 한때 우리의 동료, 가족, 친구였고, 무엇보다 하나의 고유한 ‘삶’이었다. 이제 우리의 과제는 통계 너머의 고통을 애도하는 것이다. 애도가 시작되는 자리에서 비로소 성찰이 시작되고, 그 성찰 위에서만 우리는 ‘죽음의 사회’가 아닌 ‘삶의 사회’로 나아갈 수 있다.

![강부원( 작가, [한국 현대사를 뒤흔든 40가지 사건], [역사에 불꽃처럼 맞선 자들] 등 저술)](https://static.wixstatic.com/media/e687c0_688ccdce62b54883bb22005e07c30cc2~mv2.png/v1/fill/w_350,h_465,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/e687c0_688ccdce62b54883bb22005e07c30cc2~mv2.png)

Comments